10月13日迎来第12个“世界血栓日”,今年主题是“从头到脚,掌握主动:预防血栓,守护健康”,旨在提醒人们:血栓可发生在身体任何部位,唯有主动预防,方能守护生命。然而,记者走访发现,不少市民游客对血栓存在认知误区,诸如“不清楚血栓到底是什么”“血栓是北方冷天的病”“在三亚晒太阳就不会得”等说法颇为常见。

这些错误认知,往往让身体暴露在血栓风险中。今天,我们跟随三亚市人民医院丨四川大学华西三亚医院脑血管病科/血管外科医生,一起揭开血栓的“神秘面纱”,教大家在椰风海韵中守护血管健康。

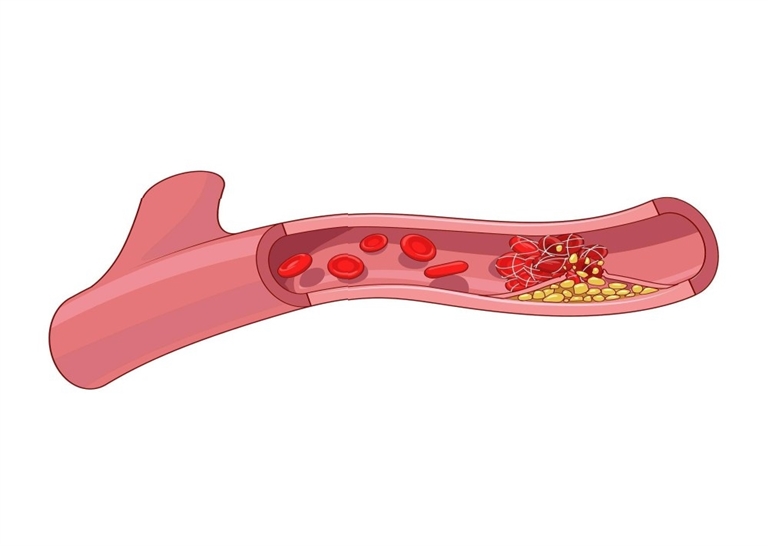

血栓,简单说就是血管里形成的“血块”,它就像一颗隐藏的“炸弹”:堵塞脑部血管会引发中风,堵塞心脏血管会导致心梗,堵塞肺部血管则会造成肺栓塞——这三种情况均可能危及生命,且发病前常无明显征兆,因此血栓也被称为“沉默的杀手”。很多人不知道的是,血栓并非“冷天专属”,三亚的气候特点与部分人群的生活习惯,反而可能让特定群体成为血栓高危对象。

哪些场景容易诱发血栓?几个常见小场景给出了答案。一是“长途旅行族”,无论是乘飞机出行,还是自驾环岛游玩,长时间久坐不动会导致下肢静脉血流速度变慢,血液易在血管内淤积形成血栓;二是“海鲜啤酒党”,三亚丰富的海鲜大餐搭配冰啤酒是不少人的心头好,但高盐高脂饮食会增加血液黏稠度,酒精还会影响血管收缩功能,为血栓形成埋下隐患;三是“候鸟”人群,冬季来三亚避寒的中老年群体,本身可能患有高血压、糖尿病等基础疾病,加之部分人习惯久坐打麻将、晒太阳时长时间不动,血管弹性下降与血流缓慢的问题叠加,血栓风险显著升高。

“曾有连续熬夜做方案的年轻人,因久坐加熬夜引发下肢深静脉血栓;也有产后在家坐月子的新手妈妈,因长期卧床诱发肺栓塞。”医生特别提醒,更易被忽视的是,血栓并非中老年人的“专利”,血栓预防需要全民重视,不分年龄、不分季节。

那么,该如何科学预防血栓?世界卫生组织指出,连续4个小时不运动,就会增加患静脉血栓的风险。因此,远离静脉血栓,科学运动与良好习惯是有效的防控措施,具体可从四方面入手:

其一,改掉“久坐不动”的习惯。比如使用电脑1小时后,应暂停工作休息片刻,起身走动、活动四肢,促进下肢血液循环;乘坐长途交通工具时,也可在座位上做脚踝屈伸、腿部抬升等简单动作。

其二,坚持走路等有氧运动。走路能维持有氧代谢、增强心肺功能,促进全身血液循环,减少血脂在血管壁的堆积,从而降低血栓形成的概率,建议每周至少进行150分钟中等强度的步行运动。

其三,调整饮食结构。可适当食用黑木耳、生姜、大蒜、洋葱等有助于调节血脂、改善血液循环的食物;少吃油腻、辛辣刺激性食物,多摄入富含维生素C和植物蛋白的食物,减少血液黏稠度升高的风险。

其四,管理基础健康与情绪。血压控制得越早,越能提前保护血管,预防心、脑、肾等器官因高血压受损;同时要注意缓解压力,加班、熬夜、压力剧增可能导致动脉应急性收缩甚至堵塞,增加心梗等血栓相关疾病的发作风险。

医生最后强调,若出现言语不清、腿脚突然肿胀疼痛、头晕、手足无力、长时间静坐后呼吸困难等症状,务必立即就医——这些可能是血栓发作的信号。目前三亚各大医院均开通了心脑血管疾病急诊绿色通道,及时就诊能最大程度降低血栓带来的健康风险。

(三亚传媒融媒体记者 卢智子)