1945年初的一天中午,海南岛西南部的感恩县(今东方市)王外山下,激烈的枪炮声响彻山谷。日军百余人多次疯狂进攻,均被琼崖抗日独立总队第二支队的战士们一次次击退。战士们依托山区有利地形英勇作战,坚守阵地,寸步不让。

激战中,4架日军飞机突然飞临战场,对我军阵地实施轰炸扫射。硝烟弥漫间,一枚炸弹击中附近的我军兵工厂,厂长不幸壮烈牺牲。

兵工厂是战场弹药供应的生命线,厂长更是核心。为保障军火源源不断送往前线,正在指挥作战的支队长符振中与政委符荣鼎短暂商议后,对身旁时任第二支队副官的孙惠公下令:“现在任命你兼任兵工厂厂长,你马上到职开展工作。”

1989年7月1日,孙惠公同志在三亚市委为他举行的五十年党龄颁证大会上留影。 (资料图片)

兵工厂设在战场附近的山坳里,孙惠公奉命即刻赶到。说是兵工厂,其实就是两间草棚。厂里的几十名战士在孙惠公指挥下迅速恢复工作,有的在草棚内忙碌,有的在大树下作业,铁锤声、风箱声此起彼伏。不远处枪炮的轰隆声,更加快了战士们赶制武器弹药的速度。

战场上,战友们的子弹消耗极快,急需补充。因弹壳匮乏,孙惠公亲自带领兵工厂战士与支前民兵,冒着枪林弹雨穿梭在敌我交织的战场前沿搜寻弹壳。枪声呼啸、炮火连天中,他们时而弓腰奔跑,时而匍匐爬行,仔细捡拾每位战友身旁的弹壳,生怕漏掉一枚,随即火速送回兵工厂。

弹壳由兵工厂换上底火、装好药、安好弹头,又马上送到前线作战的战友们手中。他们的口号是“当天的弹壳当天装”,绝不因子弹耽误战友们的战斗。敌人的子弹从身边呼啸而过,他们全然不顾,将生死置之度外。

在源源不断的弹药支持下,我军战士奋勇杀敌,日军久攻不下,最终溃不成军、仓皇逃窜。

战场稍歇,孙惠公立即带队打扫战场。除了清理我方阵地,还冒险深入刚撤退的日军阵地,在可能埋有地雷的区域搜集敌枪弹壳。当天,日军飞机在王外山投下的8枚炸弹中,有1枚未爆炸,被孙惠公等人抬回了兵工厂。

战斗结束,兵工厂却未曾停歇。孙惠公带领同志们夜以继日维修枪炮、赶制弹药。因原料短缺,他找到县委书记陈克文,通过县委发动王外、黑眉岭、霸王岭等根据地的民兵与群众,沿山脉交通线挑运破铜废铁等可用物资,全力保障生产。

这是海南解放后重建的孙惠公同志故居。

兵工厂分为机修组、翻砂组、木工组、白铁组等部门。设备也很简单,有小风箱、手摇钻床、钳子、铁锤等工具。熔铁的熔炉是用铁锅和脸盆(里面砌上泥土)做成的,用来铸手榴弹弹壳、子弹弹壳,铸地雷、造枪支。经过不懈钻研,兵工厂不仅能修理常规枪械,还能制造步枪、手枪,组装维修重机枪等重型武器,更能生产子弹、手榴弹、迫击炮弹、地雷与炸药包。

面对那枚未爆炸的日军炸弹,孙惠公思考,如何把里面炸药取出来。他知道拆卸炸弹是件危险工作,万一爆炸,就会有生命危险。

此时,机修组班长黄帝积主动请缨:“我有拆雷经验,让我来!” 这位20岁出头的梅山老乡,是孙惠公的同乡。孙惠公叮嘱道:“帝积,这是拆炸弹,比修枪危险百倍。” 黄帝积坚定回应:“四兄(梅山人对孙惠公的尊称),我是共产党员,危险任务就该冲在前!再说战友们还等着子弹呢!”

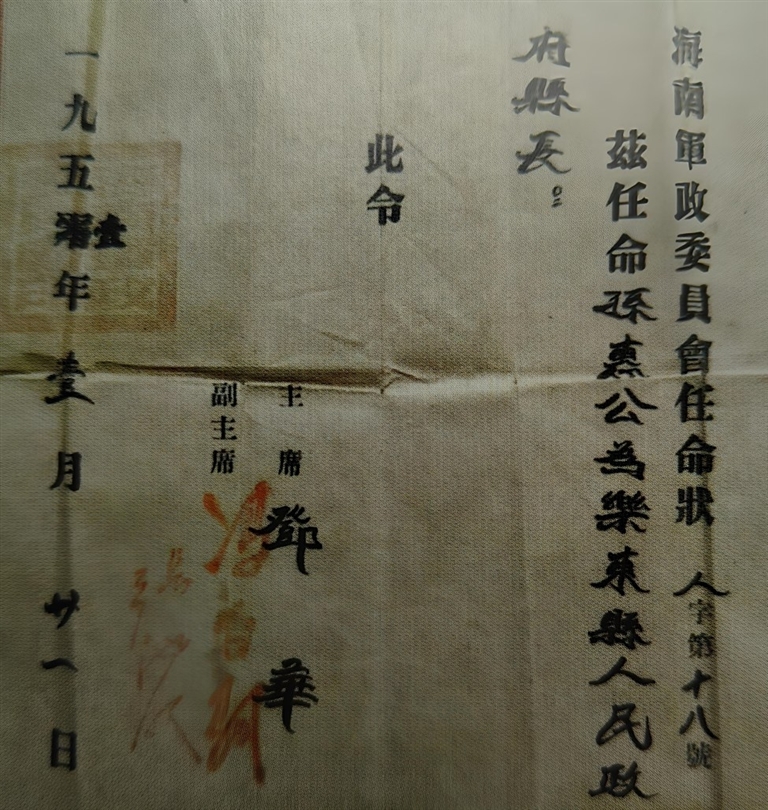

1951年1月,孙惠公同志出任乐东县人民政府县长。这是海南军政委员会的任命状。

说罢,黄帝积立即着手拆卸,孙惠公在旁协助,其他战士则撤至200米外待命。两人屏息凝神,小心翼翼地扭螺丝、卸信管,紧张得满身大汗。“拆成了!我们有炸药了!” 当最后一个部件卸下,两人激动得跳了起来。远处的战士们纷纷围拢过来,与他们紧紧相拥,喜悦的欢呼声在山谷中久久回荡。这次成功拆卸炸弹不仅获取了炸药,更让兵工厂掌握了炸弹构造原理,培养出一批专业拆卸手。此后,只要群众发现废弃炸弹、水雷,兵工厂都会及时前往拆卸取药。

孙惠公任厂长期间,兵工厂还从梅山根据地请来民间造炸药师傅,用土法生产大量炸药,保障了第二支队三个大队、九个中队及一个别动队的全部弹药供应。

孙惠公同志在北京天安门前。(资料图片)

日军多次扫荡王外根据地,一到山口便触雷被炸,再遭我军火力痛击,最终只能仓皇撤退。载入海南党史的“王外保卫战” 胜利,离不开第二支队兵工厂全体指战员的重大贡献。

后来,孙惠公从琼崖纵队转任中共崖县县委书记、乐东县县长。他将在兵工厂习得的造雷技术用于实战,培训指导地方部队与民兵制造地雷,在解放乐东县城、攻打崖城监狱、九所战斗等战役中,均发挥了关键作用。