1937年,一名怀揣革命理想的青年艺术家毅然投身于崖县抗日救亡的滚滚洪流。他以画笔为戈,勾勒山河不屈的血脉;以文字为剑,书写民族的铮铮铁骨;以音符为炬,点燃师生觉醒的星火。在讲台和战场上,他以短暂而炽热的生命,谱写了一曲荡气回肠的青春战歌。

他,就是被誉为“人民战士”的崖县中学教师——林绍仑。

林绍仑1911年生于琼山县塔市上路村。这里是海南较早建立共产党基层组织的地区。大革命时期,他的族兄林诗俊已加入中国共产党。红色的种子,自幼便在他心中扎根。1931年,林绍仑从私立琼海中学考入广州市立美术专科学校西洋画科,1934年毕业后到广州中德中学任教。1936年冬,林绍仑东渡日本,进入帝国美术学校研究科深造。七七事变爆发后,林绍仑毅然中断学业回国,投身于抗日救亡运动。

从艺术青年到抗战先锋

崖县地处海南岛南端,20世纪30年代末,随着日本侵略者的入侵,这片宁静的土地被战火撕裂。1939年2月14日,日军侵占榆林港,崖县沦陷。

侵略者的铁蹄所到之处,烧杀抢掠,无恶不作。日寇的暴行点燃了崖县人民的怒火。在中国共产党的领导下,他们以血肉之躯捍卫家园。

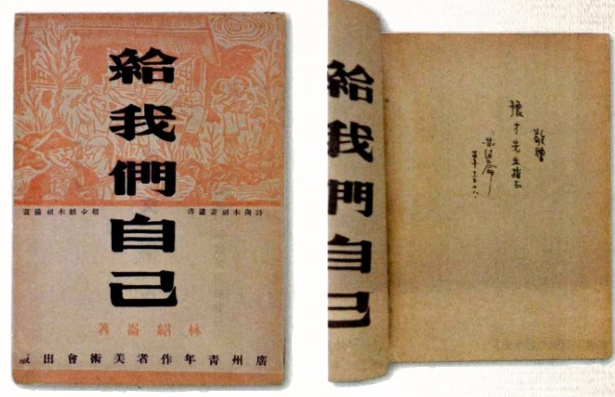

林绍仑出版的诗集。卢家荪 供图

早在1937年冬,26岁的林绍仑就已来到崖县中学,以教师身份作掩护开展抗日救亡运动。在共产党人林庆墀的带领下,他一边教书育人,一边依托三尺讲台播撒抗日火种,是一名信念如磐、视死如归的革命战士。

当时的中国正处于风雨飘摇之中。日本侵华步步紧逼,军阀混战连绵不断。在国民党的反动统治下,经济萧条,民不聊生。动荡的时局中,文坛巨匠鲁迅先生成为无数艺术青年心中的“精神灯塔”。

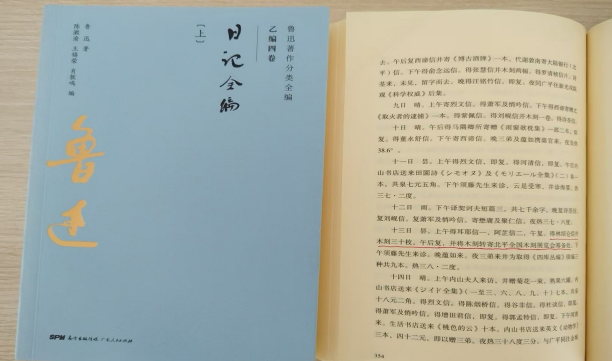

《鲁迅日记》提及林绍仑。

与鲁迅先生的交往,成为林绍仑思想转变的重要契机。1934年10月2日起,林绍仑开始与鲁迅先生书信往来。现存的《鲁迅日记》中,6处提及这名青年,记录着他们两人之间的交往。受鲁迅先生影响,林绍仑开始创作诗歌。1935年末,林绍仑将其1933至1935年创作的13首诗歌汇编成集,以《给我们自己》为题,由广州青年作者美术会刊行问世。这部饱含对时局忧虑与对未来思索的诗集,至今仍珍藏于上海鲁迅纪念馆。其中《血书》一诗,直白袒露着一名战士的热血与志向:“我今朝,已把自己的生命决定了,很坚决的,我情愿就战死在沙场!……我此去或许不能回来了,但是,不准你哭,不准你悲伤……”

正是这种坚定的信念,让他在民族危亡的时刻作出了人生的重要选择。1937年7月7日,七七事变爆发,日本全面侵华,中华民族到了最危急的时刻。林绍仑毅然中断学业回国,投身于抗日救亡运动。

从三尺讲台到烽火战场

回到祖国的林绍仑,选择以教育为阵地继续战斗。于是,他来到了崖县中学任教。

崖县中学成立于1926年,在抗战时期,是琼南地区的“文化堡垒”,汇聚一批爱国青年。国难当头,崖县中学的爱国师生组建了多支抗日救亡宣传队,深入农村、街坊宣讲抗日主张,其中青年文艺社成为运动的核心力量,身为教师的林绍仑,正是该社的主要负责人。

位于海口的林绍仑祖屋。

崖县早期的共产党员、崖城拱北村人林庆墀,曾以教师身份在崖县中学开展革命活动。他在《天涯海角起风暴——崖县人民革命斗争回忆片段》中写道:“崖县中学成立青年文艺社,出版油印抗日资料,翻印《八一宣言》,摘要翻印《新华日报》及各种进步书籍,散发张贴,以提高群众抗日觉悟。这个青年文艺社的主编是林绍仑,林原籍琼山县,系留日学生,任崖县中学教师,他与弟弟林绍崧到昌感参加我军的宣传工作……”

在林绍仑的带领下,青年文艺社的师生们白天演街头戏,张贴自创的漫画、标语,教唱《义勇军进行曲》《大刀歌》等抗日战歌。夜晚,他们编排话剧、琼剧,宣讲共产党的抗日主张。抗日的呼声就这样传遍崖县沿海平原、黎村苗寨,极大激发了群众的抗日热情。

林绍仑的学生孙有瑄在《忆林绍仑老师》中,记录了老师在崖县中学短短一年多的点滴:“他个子不高,很结实,尚未结婚,是个多才多艺、思想进步,未满30岁的年轻人。”

在孙有瑄的记忆里,林绍仑的文章与画作,始终鲜明地传递着救亡图强的决心。在他的带动下,抗日浪潮在崖县中学师生中蓬勃兴起。他主办并定期以墙报形式出版《青年文艺》,常教导学生:“中国人要团结起来,像钢铁一般,让日本人碰得头破血流!”他还说:“鲁迅有一支犀利的笔触,向敌人冲锋陷阵,而我这支钝笔也要拿来刺杀敌人!”

随着抗战烽火燃遍崖县,传唱多年的崖县中学校歌因歌词绵软、曲调无力,难以唤起青年斗志。应校长及师生强烈要求,林绍仑提笔重新写词谱曲。他将满腔赤诚与民族气节融入旋律与文字,终成一首气势磅礴的抗战壮歌:

“南海之滨,崖之中央,集合许多优秀青年的一群,今天是学子莘莘,明天是中国的主人。历史赋予我们的重荷——救国救民,要马上去担任。苦干,硬干,快干!严肃,活泼,真诚!不怨恨,不灰心,联成钢铁一样坚。为了祖国的明天,奋勇前进!献出我们的每一颗心!”

他将原校歌“济济多士兮聚会一堂,研究学问兮蔚为国光”的陈旧格调,改写为“苦干,硬干,快干!”“联成钢铁一样坚”的呐喊,字字铿锵如号角催征,激励着热血青年奔赴抗日前线。

1939年2月,日寇铁蹄踏遍琼岛。昔日宁静的家园,转瞬沦为血与火的战场。在国破家亡的危难时刻,林绍仑毅然投身于共产党领导的抗日救亡斗争。1939年夏天,他告别崖县中学师生,携弟弟林绍崧到昌江,加入中共昌感县委领导的“抗日青年文艺社”,出任抗日刊物《战垒》主编。1940年1月,中共琼崖特委和琼崖独立纵队在昌感组建抗日游击队第四大队,林绍仑弃笔从戎,投身于共产党领导的武装斗争。

这名文艺战士最终用生命践行了自己的誓言。1940年5月,日军突袭昌感地区的罗旺岭根据地。激战中,林绍仑与弟弟林绍崧、侄子林超常等8名战士壮烈牺牲,献出了年仅29岁的生命。

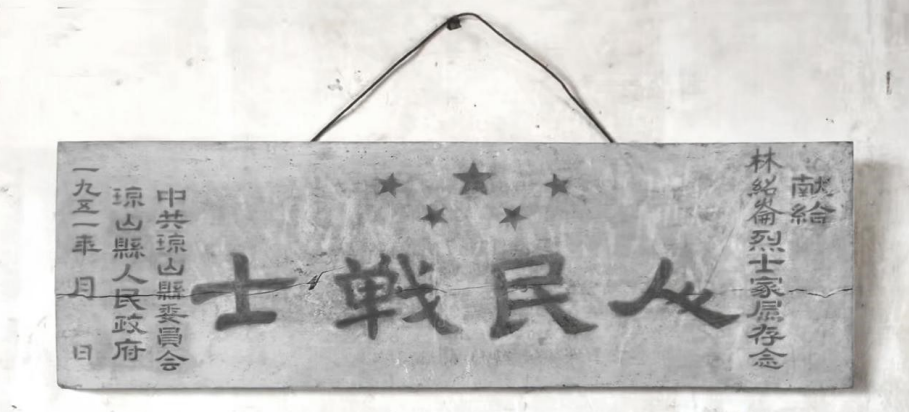

1951年,中共琼山县委员会、琼山县人民政府授予林绍仑“人民战士”光荣称号并颁发牌匾,牌匾如今保存于林绍仑祖屋中。

生命虽然短暂,但英烈的精神永存。1951年,中共琼山县委员会、琼山县人民政府为表彰其功绩,授予林绍仑“人民战士”的光荣称号,并颁发牌匾。如今,这块承载着热血和荣光的牌匾,仍静静悬挂在塔市上路村的林绍仑祖屋中,默默诉说着那段可歌可泣的烽火岁月。

从教书育人的三尺讲台,到保家卫国的烽火战场,“人民战士”林绍仑以生命为炬,在崖州大地上点燃的革命火种,历经岁月洗礼而不灭,激励着后人继续前行。(冯瑶君)