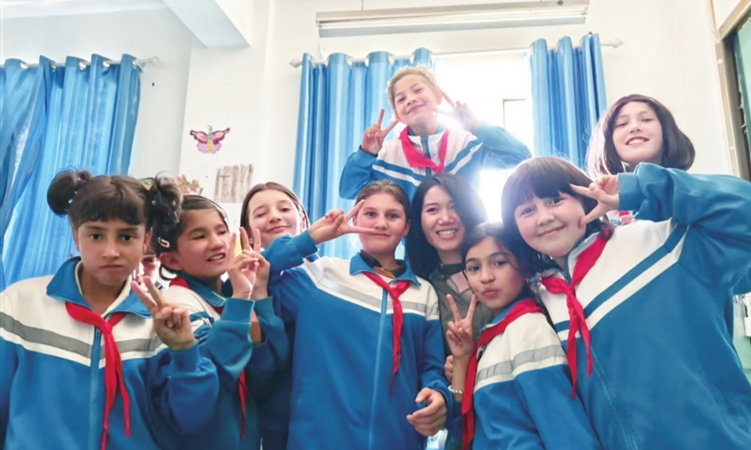

科研人员在观察“茶稻”生长情况。张慧膑 摄

7月15日下午,海南大学三亚南繁研究院实验室里,热带作物代谢生物学团队负责人罗杰正指导学生开展儿茶素提取实验。不久前,该团队成功培育出胚乳富集儿茶素的水稻新材料——“茶稻”,相关成果发表于国际期刊《植物生物技术杂志》,为功能型谷物开发提供了新思路。

“儿茶素属于类黄酮家族,是茶叶中含量最高的多酚类化合物,具备抗氧化、抗炎及心血管保护等功效。”罗杰说,但部分人群对茶叶中的咖啡碱、茶碱敏感,无法通过饮茶获取儿茶素。水稻作为全球重要主粮作物,类黄酮代谢存在基因表达水平低或功能缺陷问题,导致多数栽培稻品种胚乳中类黄酮含量极低,有色稻的类黄酮也主要存在于果皮,胚乳几乎不含。

罗杰介绍,基于儿茶素的强大生物活性,研究团队提出通过组织特异性代谢工程改造水稻的思路,即利用参与儿茶素生物合成途径的酶,开发胚乳富含儿茶素的功能型水稻。具体做法是提取茶叶中控制天然成分合成的基因,聚合其他植物有用基因,转入细菌扩增成遗传转化载体,再导入水稻,培育出能产生儿茶素的水稻品种或材料,经筛选获得富含儿茶素的家系。

“我们研究团队通过创新性整合茶树及其他外源植物的关键功能基因,结合胚乳特异性表达技术,成功在水稻胚乳中构建了儿茶素的生物合成通路。”罗杰透露,“茶稻”的儿茶素只在胚乳中积累,又规避茶叶中不需要的成分。

三亚气候条件适宜作物种植,大大加快了育种进程,缩短了从研究到推向市场的周期。该研究于2019年启动,目前取得了阶段性成果。实验数据显示,改造后的水稻胚乳中检测到表儿茶素、儿茶素等多种成分,其抗氧化活性较对照品种提升显著。“从效果看,‘茶稻’外观与普通水稻相似,只是米粒颜色微微发绿,种子略小。”罗杰说,“茶稻”已进行了小规模种植。

当天下午,记者在崖州区坝头基地的一处大棚里看到,“茶稻”长势良好。海南大学三亚南繁研究院科研主管王毓富和作物学专业博士生朱津津正在观察其生长情况。“小苗期要注重水分管理,确保水分充足;中期分蘖后注意施肥;成熟期保持水分充足以促进籽粒充实;后期减少水分以加速成熟。肥料管理需在关键节点适量增肥,确保水稻生长全程水量充足、水分控制得当……”谈及水稻管理要点时,王毓富介绍道。

对于是否向农户推广“茶稻”,罗杰表示,目前相关成果已进入下一阶段,需依照一系列法律法规程序申请中间实验专项材料,经一系列安全评价确保无风险后,才能获得安全证书,进而开展规模化种植与贸易推广,最终让百姓受益。

该研究突破了水稻胚乳中类黄酮物质积累的技术瓶颈,不仅为开发儿茶素强化型功能谷物提供了实践范例,也为类胡萝卜素、植物甾醇等其他高附加值天然产物在农作物中的定向合成提供了通用技术思路。除了儿茶素研究,该团队还在开展其他研究,尝试将维生素、必需氨基酸等保健营养成分融入大米,让人们通过食用大米获取均衡营养。

海南大学三亚南繁研究院在功能型谷物研发上的这一突破,为农业科研和粮食产业发展带来新希望。随着研究深入和技术完善,未来有望为人们的健康饮食提供更多优质选择。

(三亚传媒融媒体记者 张慧膑)