三亚新闻网5月22日消息(三亚传媒融媒体记者 张慧膑)5月21日上午10时,崖州区南滨农场红旗队国家现代农业(种业)产业园的水稻田里,一片热闹景象:海南南繁产业发展有限公司虾稻管理人员廖玉生收起刚下10分钟的网,脸上乐开了花:“瞧瞧,这一网就捞上来这么多鱼!”只见网上挂着的罗非鱼,个头都有成人手掌那么大。

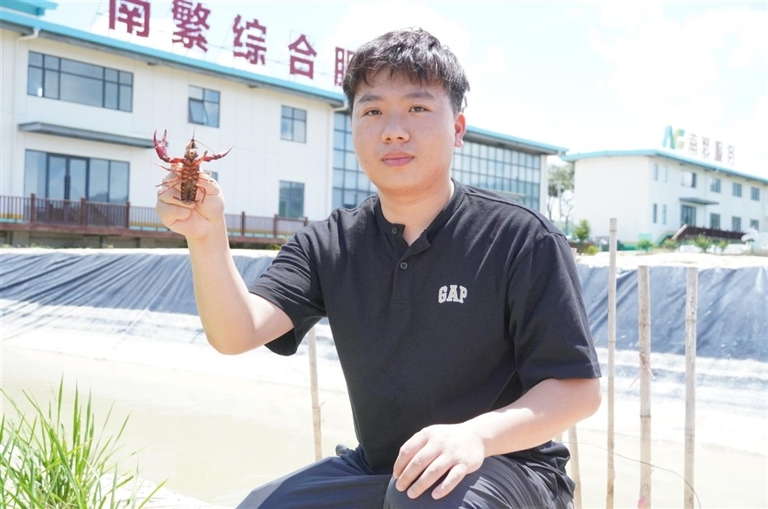

工作人员在查看小龙虾的生长情况。

“这多亏了我们今年探索的‘渔稻共生’综合种养模式。”海南南繁产业发展有限公司副总经理陈文奇在一旁笑着说。

什么是“渔稻共生”?简单说,就是将养鱼与种水稻有机结合,充分挖掘稻田生态系统价值,实现 “一地双收”。这种模式在我国一些地方已经推广开了,效果还挺不错。今年,崖州区大胆尝试,搞了20亩地的“渔稻共生”试验田,主要养小龙虾和海南本地的罗非鱼。如今,这种创新模式正在试验田里结出硕果。

活蹦乱跳又肥又大的罗非鱼。

谈及开展试验的初衷,陈文奇坦言,海南基本农田单纯种水稻效益有限,而全国市场对小龙虾需求旺盛,尤其在冬春季供不应求,冬春季正是海南的旅游旺季。为此,公司决定大胆尝试,探索海南特色的小龙虾养殖路径。

不过,这成功可不是轻轻松松就来的。陈文奇透露,前几年试验的时候,麻烦事儿可不少。要么小龙虾长得太慢,要么养殖过程中,小龙虾老爱“越狱”,偷偷跑掉;还有些小龙虾对海南的环境不适应,死亡率特别高。总之,技术难题一堆。

为攻克难题,该公司跟南京农业大学一起研究,对小龙虾品种进行筛选。选好合适的品种后,就开始育苗繁殖,然后再养殖。经过两三年摸索,今年成效不错,一亩水稻田能产两三百斤小龙虾。

稻田里的小龙虾长势良好。

和传统种植模式比起来,“渔稻共生”模式优势明显。亩均收益能增加5000元以上。而且,通过优化沟渠设计和鱼苗营养方案,稻田的化肥农药使用量能减少70%,种出来的稻米品质也更好。

“把虾苗密度控制好,鱼苗营养方案优化好,稻田都不用频繁打农药,稻穗反而更饱满,鱼虾也肥美鲜活。”陈文奇说,这种模式不仅稳住了粮食产量,还把资源充分利用起来了。鱼虾吃虫除草,粪便还能肥田,稻谷品质提高了,化肥农药用量也少了。通过“田里种稻、水下养鱼”的生态循环,资源利用率提高了,农民的经济效益也上去了,种粮的积极性自然也更高了。

崖州区农业农村局相关负责人也表示:“渔稻共生”不仅带来水稻种植与鱼虾养殖的双重收益,其构建的生态系统还具备教育价值,可作为青少年劳动教育、自然教育的研学实践基地,为乡村发展注入新动能。

陈文奇透露,公司正持续深耕虾类育苗及养殖技术,待技术成熟后将大规模推广。未来,公司计划向三亚农户普及技术,提供虾苗与养殖支持,并负责产品回收销售,切实帮助农户增产增收,让“渔稻共生”模式成为乡村振兴的新引擎 。