2025年3月7日,是人类探索深渊生命值得纪念的一天。

这一天,三亚崖州湾畔,一幅展现深渊生态的“清明上河图”缓缓呈现,标志着我国深海生命科学研究迈入国际前沿。

绘就全球首个海洋最深生态系统图、首次对深渊生态系统进行系统研究、首次建立全球深渊生物大数据库并开放共享……这一天,由上海交通大学、中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团联合发起并执行的“溟渊计划”(马里亚纳海沟环境与生态研究计划)第一阶段成果在三亚面向全球发布。

万米深渊会发现哪些生命奇迹?科学家探索深渊又有哪些鲜为人知的故事?记者走进“溟渊计划”科研团队,揭示万米深渊神秘密码,探索万米深渊生态的“清明上河图”。

马里亚纳海沟海底的海星。

马里亚纳海沟海底的水母。

探索

绘就全球首个海洋最深生态系统图

深渊,全球海洋最深的区域,水深超过6000米,代表着地球上最少被探索的极端环境。

以世界最深的海域马里亚纳海沟为例,最深处达10909米,足以“吞没”海拔8848.86米的珠穆朗玛峰。这里的压力相当于1100个大气压。

“万米深渊的巨大压力,相当于在我们指甲盖上站了一头成年大象。”上海交通大学深部生命国际研究中心主任、海南研究院教师、“溟渊计划”联合发起人和召集科学家肖湘说。

据资料显示,在2020年之前,全球只有9人曾到达过海洋最深点马里亚纳海沟底部。“2005年以后,国际深海微生物研究几乎没有发表过顶级期刊论文。”上海交通大学副研究员、海南研究院教师赵维殳说,能成功下潜万米以下深度且重复使用的潜水器,更是全球屈指可数。

2020年底,我国成功完成万米级载人潜水器“奋斗者”号海试,凭借其独特的采样能力和超长海底作业时间,成为当今全球唯一具备深渊系统调查采样能力的载人潜水器。

“大国重器”的研制成功,让研究20多年高压微生物的肖湘看到了希望。“实验室模拟高压环境进行高压微生物的研究已经走到了尽头,再往前研究就必须走进深渊。”肖湘说。

2021年10月,上海交通大学研究团队与中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团等国内多家科研单位的60名科研工作者,在三亚登上科考母船“探索一号”,奔赴马里亚纳海沟开始进行深渊科考,这也是中国科学家第一次搭乘载人深潜器对深渊环境开展系统性的科考活动。

面对首次深渊下潜,肖湘团队做足了备航工作,带了40多箱的设备。“现在,我们只需要准备十几箱设备就行了。”肖湘解释说,最初的科研目标不明确,都想多做一些前期性的探索项目。

在“溟渊计划”实施之前,国际上只有深渊微生物、大生物等方面的碎片化研究成果。“这些很难系统解答它们为什么会在深渊里,它们如何在哪里生存,它们之间又有什么关联。”肖湘说。

在2021年这次航行上,“溟渊计划”科研团队就科研目标进行了讨论。“当时,我们的想法就是要和以前的研究不一样,不能只去找一两个高压适应基因,而是通过一个整体性的研究,来解释深渊生命的秘密。”赵维殳说。

最终,“溟渊计划”科研团队一致认为,应该借助“奋斗者”号载人潜水器和其他实验设备的优势,系统描绘海洋最深处的生态全景图。

“就像‘清明上河图’一样,能够看清海洋最深处的生态系统。”肖湘解释说,任务明确后,“溟渊计划”科研团队每一次下潜都会获取不同样本,尽可能覆盖多学科,实现样本、数据共享。

“溟渊计划”科研团队对马里亚纳海沟、雅浦海沟和菲律宾海盆6000-11000米水深区域进行系统采集,获得水体、沉积物等样本2000余份,其中雅浦海沟最深点为人类首次到达。

3月7日,由上海交通大学、中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团联合发起并执行的“溟渊计划”(马里亚纳海沟环境与生态研究计划)第一阶段成果在三亚面向全球发布。 王昊 摄

探底

万米深渊目睹生命“繁花”

深渊是一片寂静的生命荒漠?“溟渊计划”科研团队多次深入深渊海底探索,发现深渊微生物在最深海域超高静水压(600-1100个大气压)下异常繁盛。

“当我们坐底时,探照灯打开那一瞬间,黑暗深渊中极其深邃的深蓝色背景下,可以观察到有很多小小的、肉眼能够勉强看到的小虾、小水母之类的生物在游动。这一刻,我就意识到深渊肯定不是生命的荒漠。”赵维殳说,她身处深渊环境,对深渊生物有更深刻的认识。

在马里亚纳海沟最深处,肖湘通过潜水器舷窗有限的视觉,看到在海底的沙土之上,栖息着各种各样的生物。“我们在海底足球场大小的一片区域里面,找到了海葵,看到了来回游弋的钩虾……深渊生物是很繁盛。”肖湘激动地说。

“大概10个平方米大小的海底,就能看到趴着1只半个巴掌大的海参,周围还分布着其他一些生物,这个生物量在这样的环境里面是非常高的。”肖湘说。

“很多东西在没有亲眼看到的时候,是根本想象不出来的。当你走进这个地方,亲眼看到这个地方,才会迸发出对这个地方的向往。”华大集团海洋领域科学家刘姗姗表示,这一刻生死问题并不重要,最重要的是全身心投入深渊生物研究。

在深渊极端环境里,每下潜一米,都是对设备性能的巨大挑战。“我们一次下潜时间是6个小时。‘奋斗者’号载人潜水器无论是水下设备,还是水面设备,都为科研人员提供了强大的安全保障。”肖湘说。

“宁冒风险,不当逃兵”“只有岗位,没有单位”“应做尽做,精益求精”。走进位于三亚崖州湾科技城高新区的上海交通大学海南研究院深部生命国际研究中心三亚崖州湾研究基地,这24个字的标语挂在办公室最显眼处。“溟渊计划”科研团队成员平均年龄不足40岁,大家靠着一股拼劲,不断下潜,创造奇迹。

“大家深知深渊探索有巨大的风险,但在实验室里收获一个数据,获得一项成果,眼前就会浮现出深渊美丽世界,一切都值得。”赵维殳说。

通过对采集的1648份深渊沉积物、622个钩虾样本及11种深海鱼类进行分析,结合深渊海底现场观察,研究团队还取得多个突破性发现。

科学家团队研究鉴定出7564种深渊原核微生物,89.4%为此前未报道过的新物种,其多样性与全球已知海洋微生物总量相当。“89.4%,这个数据让人非常震惊,说明深渊生物物种新颖性非常高。”赵维殳解释说。

“溟渊计划”科研团队还发现,深渊微生物通过“精简型”和“多能型”两种适应策略,在深渊高压、低温、寡营养环境中异常繁盛,支撑了深渊生态系统的繁荣。

马里亚纳海沟海底的海葵。

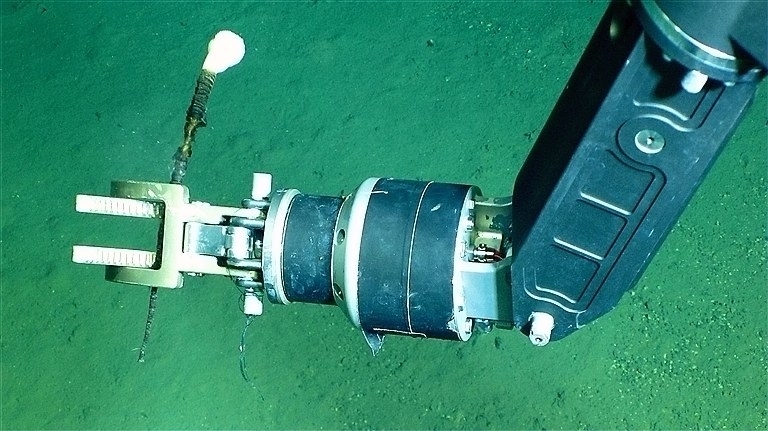

“奋斗者”号载人潜水器的机械手。本版图片除署名外均由科研团队供图。

破题

万米深渊生物如何抗压

如此多元化的万米深渊生态,生物吃什么,食物从哪里来?“这是困扰很多研究人员的一个现象。”赵维殳解释说,通过研究发现,深渊微生物的食物是人类通常认为不能被利用的物质,这足以说明深渊微生物具有很多独特的功能。

赵维殳以石油污染物为例介绍说,石油含有苯环的化合物,在深渊底部也成为了深渊微生物的食物。“微生物就相当于地面上植物。它长得好,深渊初级生产力就会很强,深渊中的鱼虾也就有了稳定的食物来源。”

而这一研究结论归功于大数据的解析。“溟渊计划”科研团队建立了“深海采样—基因测序—数据分析—实验室验证”全链条科研模式。肖湘团队负责设计系统性科学研究框架,结合中国科学院深海所的深渊现场作业经验与华大集团的基因测序技术,三方协同实现了载人深潜取样装置、低成本基因测序技术、全海深环境模拟培养体系的全国产化。

“一共有100多名科研人员参与了‘溟渊计划’,尤其是在三亚崖州湾科技城高新区,上海交通大学、中国科学院深海所、华大集团三方都有相关的机构。”肖湘表示,三亚为“溟渊计划”各项研究提供了有力支撑。

经过科研人员3年多的努力,一项项数据揭开深渊生物神秘面纱:

研究发现钩虾基因组达13.92 GB,是人类基因组(3.2 GB)的4倍多,刷新了端足目的基因组纪录;

通过11种深海鱼类的高质量基因组的比较研究发现,深海鱼类的演化奇迹从白垩纪开始,而深渊鱼类的环境适应机制也挑战了传统理论;

发现TMAO(氧化三甲胺)并非唯一抗压法宝,多不饱和脂肪酸的积累也能维持细胞膜流动性,助力鱼类对抗高压。其代谢策略与微生物研究成果形成系统印证;

……

“溟渊计划”系统研究深渊生态系统食物链,从微生物到无脊椎动物(钩虾)再到脊椎动物(鱼类),阐明了极端环境下生命协同演化的科学规律,将人类对海洋生态的认知拓展至万米深渊。

同时,繁荣的深渊生态系统展示出深渊在新基因、新结构和新功能方面的巨大资源潜能,为解决全球生物资源枯竭困境提供了新思路。

关于生物如何“扛住”超高水压等深渊极端环境,团队也提出了一套全新的“共适应”理论。

“对深渊生物的适应策略的研究,发现不同生命类型在同一种极端环境下会采取相似的应对策略。无论是微生物、无脊椎动物还是脊椎动物,比如钩虾和鱼,它们适应高压的策略是一致的,包括采取了抗氧化的策略,包括利用了具有相似功能的细胞保护剂。”赵维殳介绍,抗氧化也是人类抵抗衰老和部分疾病的一种重要机制,极端生命可能为人类的抗衰老研究开辟了新的研究方向。虽然这离解决人类健康问题还有一定距离,但是它提供了一个新的角度去思考问题。

面对未来深渊生物研究,“溟渊计划”建立了全球最大的深渊生物数据库,包含微生物、钩虾及鱼类组学数据集。

在2021年TS-21-2航次中,中国科学家联合发起《马里亚纳共识》,目前已向全球开放共享深渊生命数据,呼吁国际科研力量共同攻坚深渊环境与生命科学问题,推动全球深海生命研究走向协作,并为全球深海科技发展贡献中国方案。

(三亚传媒融媒体记者 王昊)