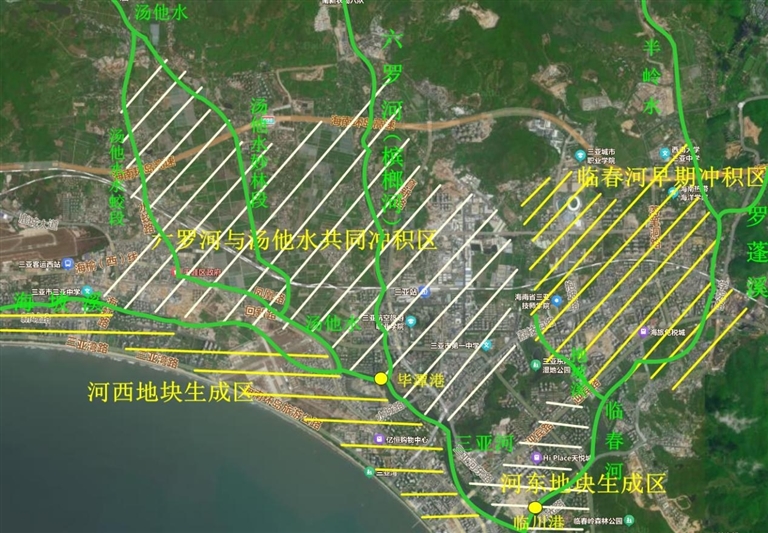

三亚河流域各水系冲积示意图。

白线围合区域,为早期“临川海”的大致范围。

千万年历史长河,都有一个沧海桑田演变过程。在三亚褶皱区流入大海的过程中,三亚河又有过怎样的变迁?通过地貌,我们能否找到河流演变的蛛丝马迹?

或许,史志是我们解开地理演变密码的一把钥匙,通过解读能更深入了解河网变迁规律,以及人地对应关系。翻开史志,有关三亚河古往今来的沧桑变幻能否跃然眼前,就像得到了落笔洞人的提示?

1

临川海,你在哪里?

我们先来翻看《正德琼台志》,卷十二《桥梁》篇有以下段落:

义兴桥,在州东一百里三亚村。元以木建,阔二丈,长三丈。国朝永乐间,土人重修。天顺间,广客周源捐财,驾以厚板,上竖栏杆。每年三亚村人修理。水自东北拂栖黎山,南经临川港入海。

……

刘家桥,在州东一百五里董平乡。元以木建。水自北畔多枝山西南流,合义兴桥入临川海。

多银桥,在州东一百二十里多银铺。元以木建。水自西北罗蔡山下,流出临川港入海。

根据文中叙述可推论:义兴桥,位于今回新大道旁,横跨汤他水(水蛟溪)河道;刘家桥,位于今华庭天下小区西侧,横跨三亚河上游(该河段称作六罗河或者槟榔河),其东岸当时有一个刘家村存在。二河分别流过二桥后开始汇流,称作三亚河。多银桥则在东岸社区附近,横跨临春河或者抱坡溪,当时临春河也称“多银水”。根据上文得知,三条河要不汇入“临川海”,要不经“临川港入海”。那么,临川海到底在哪里?

明代以前,海湾多以“海”称之,“临川海”放在今天得称作“临川湾”。与之相连的河流,自然以临川河为主。临川河就是临春河的古名,民国仍旧沿用此名。早期临川港大约位于月川村南临春河段,根据《正德琼台志》上文的《桥梁》篇推论,至少明代中期以前,临川港以南还是一片汪洋,这就是“临川海”。这在《正德琼台志》卷六《山川下》还可以找到依据:“毕潭港,在州东一百里三亚村南海口,占城贡船泊此”。毕潭港位于汤他水和六罗河交汇处,既然当年处在出海口位置,便于大规模停泊货船,此“海”自然就是临川海。如此看来,金鸡岭、临春岭、大真岭、鹿回头岭等一众山系围合的两河三岸,当时就是一片水域,是三亚湾的扩张。

河流入海,裹挟了上游的滚滚泥沙,就在河口一带沉积造陆,河道得以延伸;经年累月,河道可向前推进数公里。三亚河流程短,含沙量小,即使每年仅推进数百米,历经数百年,也应前进不少。即便如此,三亚湾的海水亦能直扑临春岭,“临川海”在历史的迷雾中终于显现真容。

上溯500多年,港门村社区地块完全不存在,榕根社区地块也只是偶尔出露水面的沙洲。再上溯1400年,唐代在三亚河下游设置临川县时,“临川海”更加宽阔,河西地块最多在羊栏一带形成了浅滩。临春岭与金鸡岭之间形成一个小隘口,保证了临春河河道的长度;河水流出隘口,自然延伸出一段堤坝,成为天然良港,为临川县城的设置提供了条件。当时,三亚河口恐怕还停留在今凤凰大道以北,比不上临春河的长度,早期的三亚河流域是由临春河唱了主角。

有唐朝的临川县和宋朝的临川镇,三亚河流域统称临川地界,三亚湾当时亦应称作“临川海”。那么,是否推翻了临川海直抵临春岭的说法?我们再来翻看《正德琼台志》,卷六《山川》篇赫然记载:“大小玳瑁洲,大洲在州东南临川场海中……”大洲即今西岛,临川场即临川盐场,洪武二十五年(1392年)设置,位于今临春社区西侧;这里滩地宽阔,方便晒盐,本世纪初还数这里盐田最为密集。既然西岛位于“临川场海”,无可辩驳地证明,临川海不是一个内海,位于临春岭以西,与三亚湾一体相融,当时统称“临川海”。

留意海南岛几大河流入海口,都会看到河口横亘着一条浅滩,然后河道折弯。昌化江、万泉河、陵水河、珠碧江……莫不如是。河海相激,泥沙沉积,久了就形成沙洲。海口的海甸岛就是上了一定年纪的沙洲,博鳌那细长的玉带滩则是一条少年沙坝,若干年后,也会跟三亚河西地块一样可建房造城。我曾经看到河西施工改造地下沟渠,挖出的土壤尽为海沙。楼群密集的三亚老城,谁料想曾经是一片沧海,这就是河流入海口演变的普遍规律。

2

三亚河冲积地块,湿地化为良田

知道了“临川海”的存在,我们可以将目光上溯更远,了解造物主在历史长河中如何持续地雕琢一条河流,然后张开臂膀接纳不同时期的移民。

按照河道冲积规律,仔细浏览地图,我们可以推论:早期的临春河与三亚河互不相交,各自流进大海;甚至更早期,汤他水也是独流入海。

在落笔洞人活动的时代,海水几乎直抵落笔峰。因为金鸡岭与抱坡岭之间形成了一个隘口,河海相激,浅滩浮出水面,在地质运动中不断抬升,形成以荔枝沟路为中心的潟湖。经临春河天长地久冲积,潟湖被填充成陆地;而远离水源的区域填充相对滞后,至今还有一个东岸湿地存在,一百年前还可以称作东岸湖。近年修建的鹿城大道一到强降雨容易积水,因为这里本就是一片洼地;荔枝沟,这名称就来自一片洼地。

再说六罗河和汤他水,在冲出各自的隘口后,持续做着泥沙搬运工作,共同作用形成了广袤的妙林田洋。因为同处在早期的一个内凹小海湾,两条小河平行向南流淌,各自入海,泥沙俱下。渐渐,二河口都隆起一片滩地,两片滩地渐渐连成一体,变得厚实,这就是河西地块的雏形。六罗河只是略有折弯,拉着河道固执地向东南推进。汤他水却分成两股,一股向西北与大兵沟汇合流入天涯湾,一股向东南注入六罗河,汇合后形成三亚河。三亚河与临春河则形成两条沙带向南延伸,就像两条长龙,最终受到鹿回头岭阻挡,“长龙”不再变长,而是变胖。《正德琼台志》“山川”篇载:“鹿回头岭,在州东一百四十里海滨,临川之南。状如鹿,至海回头,海为所障……”。此处叙述了鹿回头岭与临川地界的对应方位,也叙述了鹿回头一名的由来,鹿回头岭实为鹿回头半岛南端那座山岭。

随着东西二河之间那片“龙舌”变得厚实,可以掘出淡水井,为建立村庄提供了先决条件,先后形成榕根村和港门村。河西地块发育相对滞后,很长一段时间都是浅滩,缺乏淡水。最初,河西地块与妙林田洋之间还存在一片内海,随着泥沙源源汇入,内海被挤压成了一条缝,这就是至今分明可辨的海坡溪,河西地块与妙林田洋自此融为一体。海坡溪曾经沟通肖旗沟和汤他水,到日据时代修建机场,东段淤塞,汤他水与肖旗沟从此断了来往。但是被阻隔的时间谈不上久远,只要稍做疏通,二水仍将“和合”如初。

这就是三亚河下游的变迁,真正的沧海桑田,造就了如今两河三岸的优美景观,蓝绿交织,动静相宜,有声有色,灵动轻盈,构成了三亚这座旅游城市的大自然基调。

3

三亚河冲积地块,让区域文化变得丰富多元

河水泥沙俱下,带来肥厚的土层,也带来上游的腐植,荒滩成为沃野,为农耕文化的扎根提供了先决条件。于是,在三亚褶皱区的冲积带,形成了三亚境内第三大田洋,面积达10003亩,成为三亚的粮仓,这就是妙林田洋。这是三亚褶皱带一条条小河流搬运的成果,这些河流大多含沙量少,却有如此造化,可以说是一个奇迹。

因为临春河冲出隘口后率先成港,注定早期的三亚河流域以临川港为中心。唐宋时期,新生的河西地块仍旧是一片荒滩,难以建造家园;待到河道持续向南推进,汤他水与六罗河汇流,附近的临海地块变得厚实,经年流淌的汤他水冲淡了荒滩的盐碛,地下能掘出水井,才具备农耕居住的条件,崖州四厢的迈人开始东迁,形成三亚村,聚合附近村庄形成“三亚里”。随后,崖州及海南其他地方的“番人”源源不断迁徙至此,他们是早期在海上漂泊的群体,懂得港口的重要性,就在毕潭港附近开拓家园,由河泊所管辖,形成“所三亚里”。

随着河道向南推进,还有一个对港口更加依赖的群体迁徙而来,他们就是疍民。疍民本来不曾拥有土地,而三亚河口本就是荒滩,为无主之地,没有人驱赶,他们得以立足;他们以船为家,淡水的缺乏就难不住他们。源源不断的三亚河让滩地渐渐变得厚实,后来疍民在河口掘出一口淡水井,他们尊为盘龙井。有井就有了村庄,疍民得以在三亚河口长期扎根。

在海坡一带,早期的内海最后被填充,形成盐碱地,长期撂荒。海坡溪最初亦多为海水倒灌,随着地势抬升,河水变淡水,开始润泽着这片荒地。更多的儋州人陆续迁徙而来,在三亚河流域形成了不少儋州村庄。他们多在荒滩上立足,今天的儋州村社区和春园社区都曾是荒滩,甚至榆林湾畔的红沙荒滩,都有他们披荆斩棘建造家园的身影。他们来到这片荒地,或捕鱼,或种芒果,或种西瓜,聚集成了海坡村、芒果村、西瓜村。

就是这片三亚河流域,形成了海南岛最大的回族聚居区,最大的疍民聚居区,应该也是儋州市以外最大的儋州人聚集区,还居住了三亚一半的迈人。再后来,客家人、潮汕人等各群体陆续迁来……三亚河在冲积造陆过程中的慷慨大度,使之具备更广阔的胸怀,不同时期吸纳着不同移民,成为海南四大民族唯一都拥有传统栖息地的流域,汉族各民系也极其丰富。至今,五湖四海的移民还在源源不断地汇入。

这就是三亚河流域,自有形成和演变的历程,生生不息。一切,都因为三亚褶皱区向海而生的那份从容,为这片土地铸就了可贵的品格,开放包容,兼容并蓄,各族群和谐共处。三亚河,三亚大地名副其实的“母亲河”!

(三亚市人文地理学会会长 萧烟)