2024年1月3日7时许,阳光照耀在海棠广场上,浙江游客宋科威迎着晨光行走在海滩上,准备在沙滩上书写祝福语送给过生日的哥哥。

不经意间,她发现海滩上有一只全身伤痕累累、奄奄一息的搁浅鲸鱼。

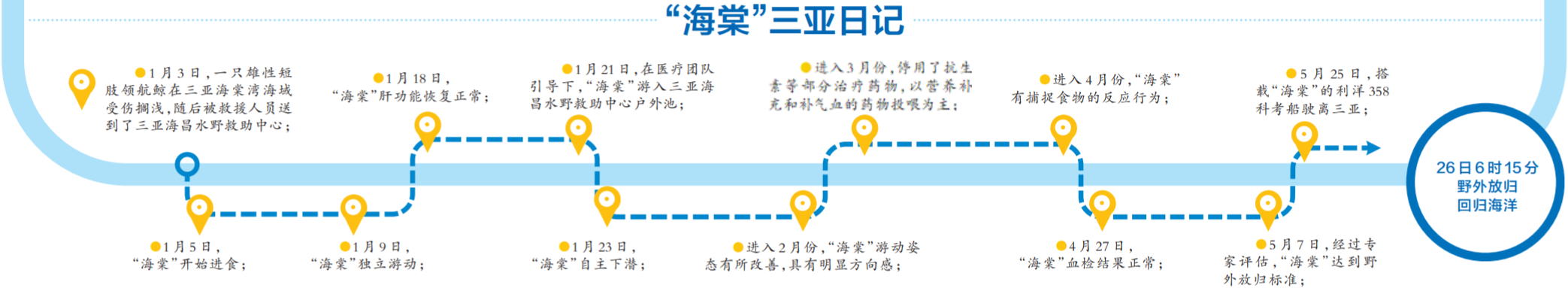

或许是宋科威送祝福带来的运气,经过145天救助后,这只被人们亲切称为“海棠”的搁浅短肢领航鲸在5月26日清晨回归大海。

宋科威没有想到,她的报警求助电话,不仅拯救了“海棠”,也让它成为中国首只救助成功的搁浅短肢领航鲸。

145天的“海棠”三亚故事,是我国救助搁浅短肢领航鲸历史上的里程碑事件,成为一段人与海洋和谐共生的佳话。

1月24日,“海棠”在三亚海昌水野救助中心的户外池畅游。 记者 刘琪成 摄

抢救期:

1月3日-20日

“达摩鲨的咬痕遍布全身,严重的脱水、疲惫和伤痛,让它处于奄奄一息的状态。”1月3日8时30分,看到“海棠”第一眼时,三亚海昌水野救助中心兽医熊春霖心惊胆战,不免担心起来,忐忑不安。“很难想象它经历了多少磨难。”

接到报警通知后,三亚市农业农村局立即组织救援工作,三亚海昌水野救助中心工作人员带着医疗装备,三亚市蓝丝带海洋保护协会志愿者带着水桶、担架布,三亚·亚特兰蒂斯酒店调来转运担架,海警战士准备了遮阳布……大家齐上阵、共参与,迅速为“海棠”处理伤口、遮阳、保湿、补水。

那天的太阳很火辣,但大家营救行动很坚决。

当天下午,“海棠”转运至三亚海昌水野救助中心,医疗团队开展B超、胃镜、血液、微生物培养等检查,发现肺部存在感染,肝、肾功能存在异常。对此,医疗团队采取了灌胃、输液、护肝和消炎等紧急医疗措施。

“快翻过来,让气孔朝上……”因身体虚弱,“海棠”在治疗池无法正浮,总是侧翻。人们大声呼喊着,几次尝试扶正都无效。在紧急时刻,三亚海昌水野救助中心保育员江建军从2米高处跳进水中,抓住鳍用力翻转,瞬间气孔露出水面的“海棠”深深地吸了一口气。

“长3.6米、重500多公斤的‘海棠’,要七八个人24小时托举,防止其侧翻呛水。”三亚市蓝丝带海洋保护协会秘书长蒲冰梅说,人手不足是最大的问题。

1月4日,三亚市蓝丝带海洋保护协会紧急向社会招募潜水志愿者。1天时间,上百名志愿者应招,救援力量不断奔向“海棠”。

当天,海昌集团生物健康管理负责人乜英奎从上海紧急驰援三亚,负责抢救工作;

国际鲸豚救助专家远程指导,中国科学院深海科学与工程研究所、三亚海昌水野救助中心、三亚·亚特兰蒂斯、富力蓝海保育中心等单位和企业的专家协同治疗;

1月9日,三亚·亚特兰蒂斯送来230公斤新鲜鱼饵料,临时解决“海棠”一天吃40公斤鱿鱼的问题;

……

幸运的“海棠”,遇到了一群热爱生命的人。

在每天都有人被咬伤的情况下,大家依然自告奋勇,跳进水中;在冬日冷水中,女志愿者守护六七个小时,依然要坚持……166名志愿者参与“海棠”抢救过程。

从七八个人的托举,到五六个人的搀扶,再到三四个人的守护、一两个人的陪伴,“海棠”没有辜负大家的努力,经历7天的鏖战,最终可以独立游动。

“这一刻,似乎看到了希望。”蒲冰梅微笑着说。

稳定期:

1月21日-3月26日

经过半个多月的治疗,“海棠”的血液指标、外伤均明显好转。

1月21日,在医疗团队引导下,“海棠”游入三亚海昌水野救助中心户外池,在更大的水体环境进行调养。医疗团队针对“海棠”肺部感染、贫血、消化道等问题进行巩固治疗。

进入2月份,“海棠”游动姿态有所改善,具有明显方向感,医疗团队根据食欲状态对饵料和营养进行了调整。

随着巩固治疗的进行,“海棠”也迎来了农历新年。

“我们准备了一份海南特色年夜饭。用‘海棠’最喜欢吃的鱿鱼,给它包了一个特殊的饺子,大鱿鱼‘皮’包上小鱿鱼‘馅’。”除夕,三亚市蓝丝带海洋保护协会志愿者王悦琪将包好的“鱿鱼饺子”摆在餐盘上,装饰鲜花和红包,让“海棠”感受到浓浓的春节氛围。

然而,在这喜庆氛围中,“海棠”突然出现了问题。

“大年初三,出现了食欲不振的现象,大年初四前两餐几乎没有吃,背部和鳍严重脱水。”三亚海昌水野救助中心负责人曹政说,大年初四,把“海棠”引入医疗池进行救治。

在观察一天后,“海棠”的身体状态并不是特别糟糕,游动、呼吸都正常,只是食欲稍微差了一点。大年初五下午,“海棠”食欲开始有了好转,大家悬着的心才放了下来。

大年初五晚上,“海棠”又出现了异常。“时不时地用身体蹭池壁,情绪不太稳定。”曹政说,大年初六上午进行了采血检测。

大年初六喂完第一餐后,大家站在医疗池旁观察着“海棠”。突然间,它挥动着尾巴,左右摇摆,身体在池壁上来回蹭。“把水龙头打开,在它身上浇水。”社会志愿者李思聪拿起水管,一道细小的水柱喷向“海棠”。两分钟后,它逐渐安静下来。

“应该是皮肤分泌物导致身体瘙痒。”李思聪说,我们会定时给“海棠”搓澡,还能搓出“泥”。若有紧急情况,就会用水给它冲一下,就像人挠痒痒一样。

大年初六下午,医疗团队仔细查看血液检测报告,对比以往的数据。“身体情况良好,可能是皮肤分泌物让‘海棠’躁动不安。”曹政说。

在明确“海棠”身体无恙之后,医疗团队再次引导“海棠”游入户外池。曹政说,通过哨声或者用白色球体敲打水面,引导“海棠”靠岸开展测量体温、采血等检测工作。

进入3月份,根据“海棠”的健康状况及血检情况,停用了抗生素等部分治疗药物,以营养补充和补气血的药物投喂为主。

志愿者在安抚“海棠”情绪。

训练期:

3月27日-4月15日

三亚海昌水野救助中心户外池是由三亚海昌梦幻海洋不夜城特别打造的“天然海水水域”,最大程度地模拟海洋原生态环境。户外池总水体近1.2万立方米,面积4000平方米,水深2.5-5米。

“在综合训练期,根据身体情况,逐渐减少医疗训练,增加野化训练。”熊春霖说,就是减少它对人的依赖性。

在稳定期,为了让“海棠”能够靠岸更好地配合,治疗团队开展了医疗训练。在此过程中,保育员把“海棠”引到岸边近距离喂食。

“进入综合训练期,‘海棠’一天喂食 7 餐。早晚两餐靠边投喂。”三亚海昌水野救助中心保育员王春雷说,中间的喂食就是以抛投为主,保证“海棠”进食的同时增加运动量。

“经过3个半月的治疗,通过抛投喂食观察,‘海棠’游姿平稳,有时会下潜、仰泳、旋转、翻滚,这些为它在野外捕食打下基础。”熊春霖说,抛投喂食除了增加运动量之外,也能减少“海棠”与人的接触,增强它的野性。

综合训练期,根据身体情况及行为变化,“海棠”每天进食 12公斤鱿鱼和2公斤鲱鱼。“用药方面,专门给‘海棠’配置了包含多种维生素的‘海昌一号’、鱼肝油、钙片。”熊春霖说,这一阶段主要是养护为主。

随着三亚气温不断升高,水温成为“海棠”养护最大挑战。“户外池水温已经达到了28摄氏度。以白鲸为参考,‘海棠’比较适合的水温在18摄氏度至20摄氏度之间。”王春雷任务除了喂食之外,还有检测户外池的水温。他说,为了防止“海棠”中暑身体不适,会给它喂一些藿香正气软胶囊,也会在食料鱿鱼里添加冰块。

江建军则更加专注于水环境。“户外池配备了水质管理系统,会定期换补海水,保持水循环提升水环境质量。”蒲冰梅说,根据水质检测情况,江建军与王悦琪、李思聪等人不定期下潜5米深全面清理池底,在水中一干就是半天时间。

“短肢领航鲸是国家二级保护野生动物,需要特殊的水下生活环境来进行康复。”乜英奎介绍说,三亚海昌水野救助中心户外池为“海棠”提供了优越的治疗和康复环境。

进入4月,“海棠”每天喂食4餐,有捕捉食物的反应行为。“经过全面体检,‘海棠’的各项检测指标正常。准备向政府相关部门申请野外放归。”曹政说。

在转运船上,志愿者为“海棠”加水保湿。

放归期:

4月16日至5月25日

“经专家们评估,‘海棠’具备野外放归条件。”5月7日,从健康状况评估会走出之后,蒲冰梅喜极而泣。

“‘海棠’将是我国首只救治成功的搁浅短肢领航鲸。”蒲冰梅激动地说,经历多次的失败后,救治搁浅短肢领航鲸迎来了从0到1的突破。

面对即将创造的历史,压力也迎面而来。“‘海棠’如何平安回家”让大家陷入思考。

进入4月中旬之后,医疗团队对“海棠”野外放归的条件开展体检、录像观察。

“评估会前,就开始研究放归方案。”曹政说,但是没有同物种放归的经验。

评估会后,三亚海昌水野救助中心、三亚市蓝丝带海洋保护协会、三亚鲸豚救援队等机构,成为制定“海棠”野外放归方案的主力军。

“先是制作运输水槽,再明确放归入海方式,然后是确定运输船只和出海码头。”曹政介绍,每一步都是环环相扣,根据运输水槽讨论放归入海方式,根据放归入海方式确定运输船只。

5月8日,曹政、熊春霖商讨运输水槽设计方案,确定运输水槽高1米、长4.2米、宽1.3米,以及相关配套设施;

15日,三方一起探讨“海棠”野外放归的细节,明确“吊悬担架入海”放归;

16日晚,在三亚市农业农村局、三亚南山港码头有限公司的协助下,确定利洋358科考船承载“海棠”回家;

……

看似一切顺利,但过程非常曲折。原本计划的出港放归时间,因天气原因从5月22日改为5月26日,又调整为5月25日。

“按照专家建议,‘海棠’在500米深海域放归。这一区域有短肢领航鲸活动的记录,有利于它找到族群。”蒲冰梅说,这对运输船只和天气提出了更高要求。

在各方协助下,蒲冰梅联系上的船只不是没有出海的档期,就是不符合运输条件。

正当一筹莫展之时,南山港重点项目负责人孙宇飞打来电话。

“利洋358科考船配备了230平方米的后甲板作业区、10吨重型A型架、5吨长臂吊车以及卫星通讯等设备设施。”孙宇飞说,这些都将为“海棠”顺利放归提供有力保障。

24日,利洋358科考船演练“海棠”放归入海方式。根据船只实际情况,“吊悬担架入海”改为“吊悬担架投放入海”。

25日9时许,各界人士到三亚海昌水野救助中心,向“海棠”告别。

18时,搭载“海棠”的利洋358科考船驶离三亚。

26日6时15分,船载吊机缓缓吊起担架,“海棠”迎着晨光回归海洋。

(三亚传媒融媒体记者 王昊)