根据《中华人民共和国环境保护法》《海南省环境保护条例》和《海南省环境质量例行监测公报制度建设实施方案》的有关规定,现发布《2021年三亚市生态环境状况公报》。

三亚市生态环境局

综 述

2021年,在市委市政府的坚强领导和省生态环境厅的指导下,全市深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平生态文明思想,牢固树立生态环境保护“国之大者”理念,紧密围绕三亚打造海南自由贸易港建设排头兵的目标任务,蹄疾步稳、真抓实干,我市生态环境工作取得积极成效,生态环境质量优良。

一、 生态环境保护督察

扎实推进中央生态环保督察整改 第二轮中央生态环保督察整改中我市牵头的省级措施任务共34项,应完成的19项整改措施任务均已销号备案,其余15项(含8项立行立改,长期坚持)正在有序推进,171件信访件已全部办结,办结率100%。

生态环境百日大督察整改有序开展 2021年省生态环境保护百日大督察第二督察组向我市移交了17个反馈问题及典型案例,我市制定专项整改方案并严格落实。截至2021年底,17个交办问题已完成7项。移交159个群众举报问题,全部办结,办结率100%。

二、 高位推动国家生态文明试验区建设

“禁塑”各项工作有序推进 印发实施《三亚市全面禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品工作方案(2021-2022年)》《三亚市禁塑工作考核办法(试行)》等文件。对全市32家农贸市场开展“禁塑”专项整治,成效显著;形成禁塑联合执法机制;对全市34家市直机关单位、42家党群机关单位进行“禁塑”考核。

生活垃圾分类成效稳步提升 出台《三亚市生活垃圾分类工作实施方案》《三亚市生活垃圾分类工作指南》以及配套工作制度。425个物业小区、186家教育机构、142家酒店、11家景区、28家农贸市场已开展垃圾分类工作。

新能源汽车推广应用成效明显 2021年,我市新能源汽车推广量为12475辆。

装配式建筑应用进展良好 印发实施《关于稳步推进三亚市装配式建筑发展工作措施》等文件,2021年,我市118个项目通过评审,建筑规模约915万平方米,开工约765万平方米,共完成38个装配式项目容积率面积补偿,补偿总建筑面积6.22万平方米。

三、 强化制度集成创新

完善生态文明体制机制建设 以制度建设年为契机,逐步完善我市生态文明建设体制机制。印发实施《三亚市推进生态文明建设领导机构和工作机制》《三亚市各级党委、政府及有关部门生态环境保护工作职责规定》《三亚市生态文明建设考核办法(试行)》《自由贸易港生态环境安全风险防控专项工作组工作机制(试行)》,在全省率先以市委层面设立生态文明建设委员会,为全市生态环境保护工作的分工定责和规范考核奠定了制度基础。

开展流域生态补偿机制创新试点 以赤田水库生态补偿为试点,推动我市与保亭县成立海南省赤田水库流域联合整治指挥部,设立三亚市赤田水库流域生态补偿机制创新试点工作领导小组,签订《2021年赤田水库流域上下游横向生态保护补偿协议》,聚焦“上游护清水、下游给补偿”目标,以成本共担、效益共享、合作共治为原则,传导工作压力,压实工作责任,为全省创新生态补偿机制提供重要探索。

形成污染天气研判应急响应机制 印发实施《三亚市大气污染研判工作机制》《三亚市污染天气应急响应和联动机制》(试行),建立健全从前端监测发现、分析研判到末端预警响应的大气污染防治全链条工作机制。2021年启动3次二级污染应急响应和1次三级污染应急响应,为实现全年目标奠定了基础,响应效果良好。

开展环境信用评价 2021年完成40家企事业单位环境信用评价。

全面推进“河湖长制”“湾长制” 创新污水、供水、雨水、再生水、海水的建管模式,加强陆海统筹,推进水资源保护、水污染防治、水环境治理和水生态修复等各项工作,实施“厂网河湖库海”治理一体化,打造东岸湿地湖、白鹭公园湖、大茅水、亚龙溪、藤桥西河等5条幸福河湖。河湖和海洋水质明显改善,群众获得感幸福感不断提升。

四、 打好污染防治攻坚战

(一)坚决打赢蓝天保卫战

开展专项检查攻坚行动 对扬尘、挥发性有机物、餐饮油烟等污染源开展专项检查,累计检查2600余家单位。

持续推进大气污染防治“六个严禁、两个推进”工作 加强秋冬季大气污染防治和春节期间燃放烟花爆竹管控。推广禁烧监控设施建设,至2021年底全市累计建成监控点31个。

加强科技支撑能力建设 建成2套机动车遥感监测系统、1套黑烟车抓拍系统、570个餐饮油烟在线监测点位,工地扬尘在线监测系统、空气质量自动监测网络覆盖各区和重点园区景区。

做好非道路移动机械管理 划定并公布我市禁止使用高排放非道路移动机械区域,累计完成5577台非道路移动机械摸底调查和编码登记,累计抽测移动机械417辆。

(二)着力打好碧水保卫战

持续推进“市、区、村”三级河长湖长体系 成立水治理保护专项指挥部,设立市治水办,与市河长办合署办公,形成河长、治水一盘棋、高效融合的水治理体系。

开展中心城区雨污水管网的排查与修复 依托三亚环投集团的国企力量,全面摸清市中心城区主干道、次干道、支路、街巷及其他地下市政排水管线现状家底情况。以保障城市水环境为核心,以提质增效为工作重点,边排查边整治边建设,推进解决管网错接混排、雨污水直排入河问题。

做好水体排查检查 开展入河排污口排查,对三亚东河、三亚西河等11条河流的干流及其部分支流进行排查,并制定整治方案。组织对39个常规水环境监测断面及22个自建污水处理设施开展巡查,对水质出现异常的监测断面,及时采取应急措施。

农村生活污水治理有序推进 编制《三亚市农村生活污水治理“十四五”规划(2021年~2025年)》。推动农村生活污水治理设施“建、管、用”一体化,开展非正常设施排查整治,推进农村黑臭水体治理。

保障饮用水源安全 印发实施《三亚市饮用水水源保护办法》。结合定期巡查、无人机航拍、检测数据分析等手段,完善辖区集中式饮用水水源保护区信息,编制《三亚市城市集中式饮用水水源环境保护状况评估报告(2021年度)》。

(三)扎实推进净土保卫战

建设用地、农用地安全利用 印发实施《三亚市2021年土壤污染防治工作方案》;完成5家土壤污染重点监管单位隐患排查整治和三亚宝齐来医疗废物处置有限公司退役场地红线外土壤污染状况调查;开展全市101宗用途变更为“一住两公”用地土壤状况调查。

农村环境综合整治工作有序推进 农村生活垃圾100%收运;累计完成改建农村厕所 56474户,无害化厕所 56028户,卫生厕所普及率99.6%,无害化厕所普及率 98.8%,农村公厕累计建成145个。

农业固体废弃物综合利用成效显著 依法关停禁养区内16家畜禽规模养殖场,完成率100%;完成规模养殖企业粪污处理设备设施升级改造项目27个,全市畜禽粪污综合利用率达92.16%;投产5万吨有机废弃物和资源化利用中心1个,病死畜禽无害化处理中心1个;全市在各大田洋设立回收点9个,2021年我市废旧农膜回收量934.27吨,农膜回收利用率达91.5%。

五、 推进自然生态保护

加强自然保护地监管 依法做好风景名胜区内建设活动的审核工作,持续推进自然保护地整合优化工作,合理调整和确定自然保护地边界及功能分区,奠定生态保护红线的基础格局。2021年,我市完成甘什岭保护区及红树林保护区造林面积 431 亩。

加强生物多样性保护 完成三亚境内近海负6米深海域,12条河流含水库、河口、湿地以及陆域生态系统、生物多样性本底数据调查,组织编制《三亚市生物多样性保护总体规划》。

六、 优化生态环境领域营商环境

发布实施“三线一单” 完成“三线一单”编制及发布工作,“三线一单”成果全面上线运行使用。

构建以排污许可为核心的固定污染源环境监管制度 全年共发放排污许可证12张,变更审核47家、重新申请审核7家和登记17家。

深化“放管服”改革 开启“订单式”环保服务,对建设项目尤其是列入2021年重点项目清单和中央资金的项目,实行“提前介入,专人负责,全程配合,跟踪服务”,最大限度简化环评审批流程,保障项目环评要素。

七、 风险防范

(一)加强固体废物管理

危险废物管理 开展危险废物、医疗废物规范化管理培训,累计培训1000余人;对全市136家机动车维修企业、300余家维修个体户、17家检测机构、45家实验室开展专项检查;累计出动160人次对全市定点医院、留观医院、隔离酒店、光大医废协同处置厂、核酸采样点等开展医疗废物专项督查;启动三亚社会源危险废物监管小程序,2021年共注册用户539家,实现社会源危险废物全过程可视化信息监管。

无废城市建设 印发实施《三亚市“无废城市”建设实施方案(2021-2025年)》。形成“无废城市”建设试点工作9大亮点模式,其中塑料污染综合治理、旅游行业“无废”理念传播、循环经济产业园建设、医疗废物全过程管理4个模式被生态环境部推选为典型案例。开展“无废酒店”“无废旅游景区”等“无废”细胞工程建设,2021年评选出“无废酒店”26家、“无废景区”13个。

(二)强化核与辐射管理

核发辐射安全许可证13家,变更许可证1家,延续许可证2家。面向全市62家核与辐射利用单位开展培训,抽查单位27家。

(三)环境风险状况

我市未发生较大以上突发环境事件、未发生核与辐射事故和运行故障。

八、 加强海洋环境管理

印发实施《三亚市“十四五”海洋生态环境保护规划》。编制《三亚市2021年陆源入海排污口清理整治工作方案》,建立入海排污口排查台账清单。实施《三亚市全面推行湾长制实施方案》,组织编制巡湾制度等8项湾长制配套制度,6位市级湾长开展了巡湾活动。2021年共启动6个近海生态修复类项目,其中三亚湾人工补沙实验段拦沙堤工程、亚龙湾瑞吉青梅河口珊瑚礁修复项目和三亚西岛海洋文化旅游区配套透水构筑物改建工程生态修复项目已完成。

九、 环境监测与应急监测

积极开展水质、空气、噪声、土壤等各项常规监测工作,及时完成应急监测任务。完成常规监测任务,共获得手工监测数据22707个;及时响应亚龙湾和海棠湾海域赤潮、大隆水库藻类突增、三亚河清於船搁浅漏油事故等3起事件应急监测,协助乐东县开展三曲沟水库柴油泄漏应急监测工作。

十、 环境执法情况

2021年,三亚市综合行政执法局办理生态环境类行政处罚案件108宗,罚款金额512.13万元。移送涉嫌环境污染犯罪案件7宗;实施“四个配套”办法移送公安机关的行政拘留案件1宗。

十一、 信息公开与宣传教育

持续做好环境质量信息公开工作 定期在市生态环境局门户网站发布三亚市各类环境质量日报、周报、月报、季报、公报等466份。

加强生态环境宣传 组织开展各类活动91场,其中线上互动知识竞答9场,线上直播9场,线下实践活动73场,活动内容涉及秸秆禁烧、无废、禁塑等各类主题15类,累计线下参与人数超过2万人次,累计线上参与人数近10万人次。创新环境信息发布方式,通过市生态环境局门户网站推文信息发布量超过1200条,官方微信公众号发布宣传信息近800条,官方微博累计发布信息近2300条,累计参与环保线上推文话题人数超过500万人。在海南日报、三亚日报等媒体播发新闻宣传报道共计80余条。

生态环境质量状况

一、 空气环境质量状况

(一)环境空气质量状况

2021年,我市环境空气质量优良率为100%、优良天数为365天,空气质量指数(AQI)范围为14~90、年均值为36。2021年我市环境空气质量有效监测天数共365天,其中,全年空气质量指数AQI属一级(优)的天数共316天,占全年有效监测天数的86.6%,属二级(良)的天数共49天,占全年有效监测天数的13.4%。

我市二氧化硫(SO2)日平均浓度范围为2~7微克/立方米,年平均浓度为4微克/立方米;二氧化氮(NO2)日平均浓度范围为4~28微克/立方米,年平均浓度为8微克/立方米;可吸入颗粒物(PM10)日平均浓度范围为8~118微克/立方米,年平均浓度为24微克/立方米;细颗粒物(PM2.5)日平均浓度范围为3~62微克/立方米,年平均浓度为12微克/立方米;一氧化碳(CO)日平均浓度范围为0.2~0.7毫克/立方米,日平均浓度第95百分位数为0.6毫克/立方米;臭氧(O3)日最大8小时平均浓度范围为27~148微克/立方米,日最大8小时平均浓度第90百分位数为106微克/立方米。

二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)的年平均浓度均符合国家一级标准;一氧化碳(CO)日平均浓度第95百分位数符合国家一级标准;臭氧(O3)日最大8小时平均浓度第90百分位数符合国家二级标准。

与2020年相比,空气质量优良率持平;主要污染物NO2浓度下降1微克/立方米,SO2浓度、CO日平均浓度第95百分位数持平,PM10浓度、PM2.5浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数分别上升1、1、7微克/立方米。

(二)大气降水

2021年,三亚市全年共收集降水样品203个,降水pH值范围为5.67~6.76,全年均值为6.12,全年度未检出酸雨样品(pH值<5.6)。

与2020年相比,2021年降水pH年均值上升0.14,酸雨频率无变化。

二、 水环境质量状况

(一)地表水水质状况

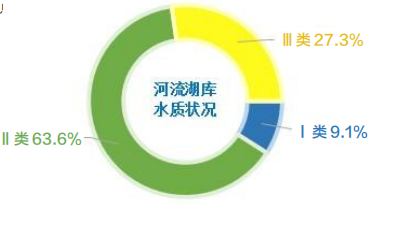

2021年,三亚市地表水(河流、湖库)监测的11个断面(点位)水质优良率为100%,与2020年(优良率91.7%)相比,上升8.3个百分点。

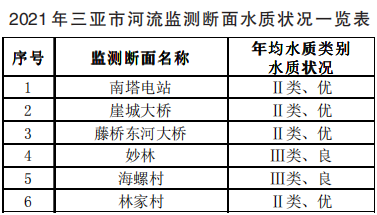

1.河流

2021年,监测的6个河流断面中,宁远河南塔电站、崖城大桥2个断面水质均为地表水Ⅱ类;藤桥东河大桥断面水质为地表水Ⅱ类;三亚河林家村断面为地表水Ⅱ类,妙林、海螺村2个断面均为地表水Ⅲ类。

与2020年相比,林家村断面水质由地表水Ⅳ类变为Ⅱ类,崖城大桥、藤桥东河大桥断面水质均由地表水Ⅲ类变为Ⅱ类,海螺村断面水质由地表水Ⅳ类变为Ⅲ类,南塔电站、妙林断面水质相当。

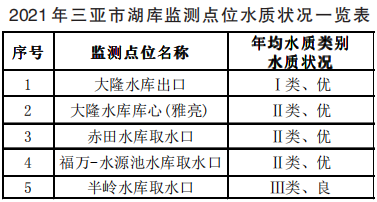

2.湖库

2021年,监测的5个湖库点位中,大隆水库出口点位为地表水Ⅰ类,大隆水库库心(雅亮)、赤田水库取水口、福万-水源池水库取水口3个点位均为地表水Ⅱ类,半岭水库取水口点位为地表水Ⅲ类。5个湖库监测点位营养状态均为中营养。

与2020年相比,大隆水库出口点位水质由地表水Ⅱ类变为Ⅰ类,赤田水库取水口点位水质由地表水Ⅲ类变为Ⅱ类,大隆水库库心(雅亮)点位水质相当。

(二)城市集中式饮用水水源地水质状况

2021年,我市城市集中式饮用水水源地大隆水库、赤田水库、福万-水源池水库、半岭水库水质均达到地表水Ⅲ类及以上,集中式饮用水水源地水质达标率为100%,与2020年相比持平。

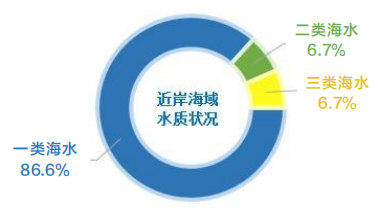

三、 海洋环境质量状况

(一)近岸海域水质状况

2021年,三亚市近岸海域水质总体为优。优良水质(一类、二类)面积比例为99.92%,三类水质面积比例为0.08%;优良水质点位比例为93.3%,三类水质点位比例为6.7%。其中,合口港近岸、亚龙湾、坎秧湾近岸、梅山镇近岸、蜈支洲岛、西岛、大东海、三亚湾、天涯海角、崖州养殖区、南山角、三亚港、三亚湾西等13个监测点位水质均为第一类海水;榆林港监测点位水质为第二类海水;铁炉港度假旅游区监测点位水质为第三类海水。

(二)入海河流水质状况

2021年,6个入海河流入海断面中,藤桥河大桥、崖城大桥、林家村3 个断面水质均为地表水Ⅱ类,亚龙湾路桥断面水质为地表水Ⅳ类,均符合海南省“十四五”入海河流断面水质目标要求;白水桥、烧旗沟2个断面水质均为地表水Ⅳ类,均符合海南省“十四五”城镇内河(湖)断面水质目标要求。

四、 城市声环境质量状况

(一)道路交通声环境质量

2021年,三亚市昼间道路交通声环境质量总体为好。三亚市市区各主要交通干线上共有40个道路交通噪声监测点位,监测路段总长度为96.68公里,交通噪声测点昼间等效声级测值范围为59.5~71.0 分贝,昼间监测年平均等效声级为67.7分贝。

与2020年相比,2021年昼间监测年平均等效声级降低1.4分贝,昼间道路交通声环境质量由较好变为好。

(二)区域声环境质量

2021年,三亚市昼间区域声环境质量总体较好。三亚市区域环境噪声共设213个监测点位,昼间监测值范围为41.9~69.6分贝,昼间监测年平均等效声级为53.8分贝。声源构成中社会生活噪声占83.57%、交通噪声占8.45 %、施工噪声占7.98%。

与2020年相比,2021年昼间监测年平均等效声级降低0.3分贝,昼间区域声环境质量保持稳定。

五、 土壤

(一)土壤环境

2021年,开展天涯区羊栏村、槟榔村,吉阳区中廖村,崖州区崖城村等4个村庄的土壤监测工作,4个村庄土壤监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值,土壤环境质量好。

(二)土地资源

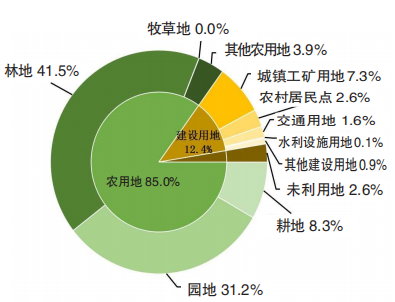

2021年,我市农用地共163276.79公顷,其中耕地15905.85公顷,园地60026.59公顷,林地79737.15公顷,牧草地61.64公顷,其他农用地7545.56公顷;建设用地23874.68公顷,其中城镇工矿用地14060.71公顷,农村居民点4911.21公顷,交通用地3038.72公顷,水利设施用地165.52公顷,其他建设用地1698.52公顷;未利用地4988.16公顷。

(三)农业面源

2021年全市农药使用量为2411.17吨,比2020年减少3.02%,农药利用率达40%;化肥施用实物量46922.75吨,比2020年减少3.07%,化肥利用率达40.2%;全市畜禽粪污综合利用率为92.16%,秸秆利用率达88.2%。

六、 自然生态

(一)生态质量

2021年,三亚市自然生态系统覆盖比例高、人类干扰强度低、生物多样性较丰富、生态结构较完整、系统较稳定、生态功能较完善。

(二)生物多样性

森林面积134654公顷,森林覆盖率70%。2021年我市完成造林绿化面积2038.2亩,其中,新造294.8亩,更新1743.4亩。新增红树林424.05亩。

(三)自然保护地

三亚市域共有15个自然保护地。7个自然保护区(1个国家级、1个省级、5个市级);6个森林公园(4个省级、2个市级);1个湿地公园(国家级);1个风景名胜区(国家级)。

七、 重点旅游景区

三亚市4个重点旅游度假区空气质量优良,优良天数比例为100%。

2021年6~9月,我市每周对亚龙湾、大东海两个海水浴场开展监测,共监测18期,水质等级均达到优水平。

八、 气候与自然灾害

气温 我市2021年属偏高年景。年平均气温26.3℃,比累年年平均值偏高0.2℃。日照时数2280.9小时,比累年年平均值2425.1小时偏少144.2小时。

降水 2021年我市降水量1262.6毫米,比累年年平均值1417.5毫米偏少10.9%。汛期(5-10月)降水量1144.0毫米,比累年同期平均值1235.9毫米偏少7.43%。

气象灾害 2021年我市受3个热带气旋影响,比累年年平均值4个少1个。全年暴雨日数为6天,接近常年平均值(6天)。

森林灾害 2021年我市未发生森林火灾。

地质灾害 2021年我市发生地质灾害1起,无人员伤亡,直接经济损失约1万元。

九、 基础设施与能源

交通 截至2021年底,我市公路通车总里程2012.905公里。其中,高速公路106.335公里,国道139.875公里,省道55.239公里,县道122.447公里,乡道243.925公里,村道1345.084公里。我市港口码头泊位数为930个,其中生产性码头泊位数为927个。全年公路客运量为559.70万人,客运周转量为76336.21万人公里,货运量为253.14万吨,货物周转量为12644.40万吨公里。全年水路客运量为413.84万人,客运周转量为4941.89万人公里。

新能源汽车 截至2021年底,我市新能源汽车保有量28117辆,占有率11.04%。

生活垃圾 2021年全市生活垃圾产生量81.4万吨,实际处理量81.4万吨,无害化处理率为100%,与2020年同期持平。

生活污水 2021年,推进人才城水质净化厂、育才水质净化厂建设,新增污水处理能力1.75万吨/天。我市已建成污水处理厂15座,污水处理能力40万吨/天,城镇污水处理率达到 100%,基本实现污水处理设施全覆盖。

能源 全市能源消耗量为1960925吨标准煤,同比增长7.61%;规模以上工业综合能源消费量为280526吨标准煤,同比增长55.04%;全市用电量为535825万千瓦时,同比增长15.93%。