梅山革命史馆。

梅山,是一片红色热土,位于今三亚市崖州区,包括梅东、梅西、长山、梅联4个村委会,是中国版图上最南端的抗日根据地。80多年来,她如同一枚永不褪色的红色印章,深深镌刻在中国抗日战争的史诗中,生动地诠释着中华民族在危难之际迸发出的不屈精神。

1937年初,梅山第一个党支部——中共梅东村党支部成立。1938年秋,中共崖县委员会在崖城建立,叶云夫担任县委书记,从此崖县有了集中统一的党的领导机关。

1939年2月,日军铁蹄踏碎琼崖的宁静,崖县古城在炮火中沦陷。彼时的梅山,正面临着前所未有的生死抉择。当侵略者的太阳旗出现在三亚大地时,世代以渔猎耕作为生的梅山儿女,在椰树掩映的角头村点燃了琼南的第一簇抗日星火。

同年5月,中共崖县县委迁至梅山,建立了梅山抗日游击根据地,领导琼崖南部的抗日斗争。

“梅山地形山高林密,就像一个巨大的迷宫,海陆都能走,打不过就躲进深山,瞅准了机会就出来打,再加上老百姓一心向着党,简直是游击战的天然战场。” 梅山革命史馆馆长、70岁的孙世庆老人告诉记者,最初的梅山抗日武装条件极其艰苦,只有7支老旧步枪。更多的人,手里握着的只是家里砍柴用的砍刀,或是出海捕鱼的鱼叉。但就是这样一支装备简陋的队伍,凭借着对家乡地形的熟悉,凭借着保家卫国的决心,一次次创造抗战奇迹,让驻地日军侵略者心惊胆寒。

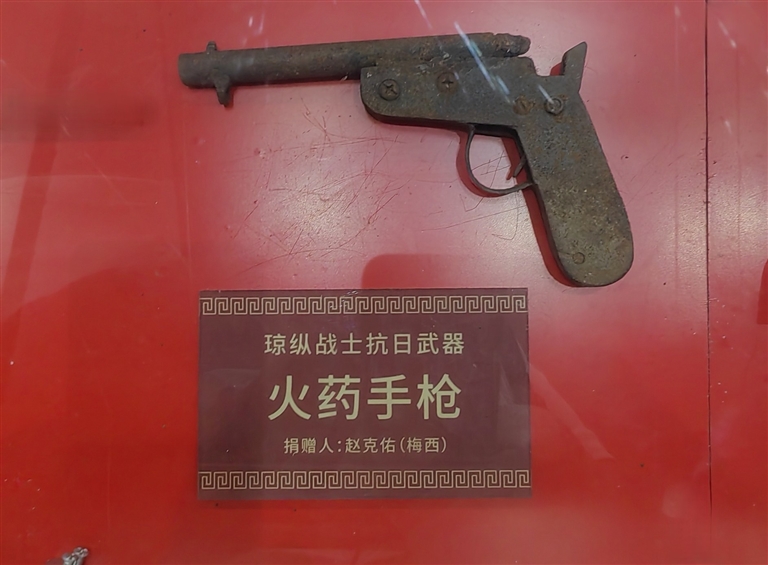

梅山革命史馆陈列着一把琼纵战士使用的抗日武器“火药手枪”。三亚传媒融媒体记者 王红卫 摄

1940年10月,时任崖县县委委员的陈世德带领游击队攻打黄流日军司令部,后在黄流新荣村公路地段伏击日军巡逻队,击毙日军少将江波户及数名士兵,击毁军车2辆。消息传来,梅山的百姓们欢欣鼓舞,奔走相告,抗日的热情更加高涨。

“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”,这十六字方针,指引着梅山儿女在抗日的战场上奋勇前行。抗日战争时期,梅山儿女利用熟悉地形的优势,创造出独特的“潮汐战术”——趁涨潮时划着小舢板突袭敌营,退潮时便消失在红树林深处。这些充满智慧的斗争方式,让装备精良的日军屡屡陷入被动。

梅山根据地的存续,离不开军民鱼水深情。在那艰苦的岁月里,家家户户都是哨所,人人都是战士。梅山根据地的党组织建立起革命堡垒,组织群众粉碎日军的蚕食、扫荡。

抗日战争时期,梅山地区开辟了“一海二陆”3条隐秘交通线,这些交通线就像梅山根据地的血管,源源不断地输送着物资和信息。儿童团的孩子们也用稚嫩的肩膀扛起了抗日救国的责任,承担起放哨、传信的任务。

梅山革命史馆讲解员蔡华告诉记者,她的父亲蔡文德就是梅山抗日儿童团的成员,“我的父亲说,他们平时就在村口的酸豆树上站岗,那棵酸豆树长得很高大,枝叶茂盛,站在上面可以看得很远。发现敌人时,他们就用方言大声喊‘牛来吃草了’,以此为抗日队伍传递信息。”

蔡华指着村口父亲当年站岗放哨的酸豆树说,受父亲的影响,她成为梅山革命史馆的一名讲解员。15年来,她接待了一批又一批的参观者,先后为20多万名来自全国各地的参访人员讲述梅山人民的英雄革命事迹。

如今,蔡华大学毕业的女儿孙荻在母亲的影响下,毅然放弃了城市的繁华,回到了梅山,成为梅山革命史馆一名新的讲解员,继续讲述梅山人民抗战的故事,激励后人在民族复兴的道路上奋勇前行,让英雄守护过的土地永远充满希望与力量。

(冯晨阳 整理)